6/18(火) 10:00~(JST) Dr. Salman E. Qasim の特別講演をハイブリッド形式で開催します!

Tittle

The in-vivo electrophysiology of human memory: how cells and circuits in the human brain enhance memory for high-priority information across cognitive processes

Speaker

Dr. Salman E. Qasim

postdoctoral researcher

Center for Computational Psychiatry and Department of Neuroscience at the Icahn School of Medicine at Mt. Sinai

Place

ハイブリッド開催

【Onsite】理化学研究所 和光キャンパス 脳科学中央研究棟1F 102,103

【Online】Zoom(要事前登録)

Abstract

Humans forget a majority of what we experience. Why, then, do certain memories persist? Answering this question at a mechanistic level is critical to understanding memory overall, and to devising therapeutic approaches for maladaptive memory biases in psychiatric disorders. I will present my research utilizing direct, intracranial brain recordings in human neurosurgical patients performing memory tasks involving the influence of high-priority information (relating to goals, emotions, and rewards). I will draw connections between the neural biomarkers for memory across these different cognitive processes, at both micro- and meso-scales, and will present hypotheses for how these biomarkers may be causally modulated to downregulate maladaptive memories. By using in-vivo electrophysiology to shine a light on specific neural computations in memory, this work will provide a bridge between research into animal behavior, cognitive neuroscience, and clinical translation.

3/29(金) 14:00~15:30 Dr. Wouter のトークセミナー「Uncertainty, Social Learning & Social Rewards in Social Networks」を開催します

Place

理化学研究所 和光キャンパス 脳科学東研究棟1Fセミナールーム

Tittle

Uncertainty, Social Learning & Social Rewards in Social Networks

Abstract

Adolescence is a time of social re-orientation in which peers become important sources of information and support. Social information is very useful to navigate the uncertain and novel environments faced by adolescents. Yet not all information is equally valuable, so it is an important skill to weigh information accordingly. Here I will present a computational framework and several empirical studies on how adolescents learn how to adaptively use social information stemming from different sources in their social networks. Besides information, social networks provide social support and social feedback. Positive social feedback from peers may specifically be a strong motivator for adolescents. We investigate the implications of feedback sensitivity on social media use in youth in three different studies, using trace-data, experimental studies and brain imaging.

Speaker

Wouter van den Bos

Associate Professor University of Amsterdam

Faculty of Social and Behavioural Sciences, Programme group Developmental Psychology

https://www.uva.nl/en/profile/b/o/w.vandenbos/w.van-den-bos.html

BTCC公開シンポジウムの動画、英語字幕版が公開されました

6月にオンラインにて実施したBTCC公開シンポジウムの動画は、YouTubeの理研チャンネルで公開されており、当サイトのビデオコーナーからもご覧いただけます。この度、ユニットリーダーの発表動画の英語字幕版も英語版理研チャンネルにて公開されました。

是非ご覧ください!

赤石ユニットリーダー

小池ユニットリーダー

豊川ユニットリーダー

10/12(木) 16:00(JST)より、Thomas Hills氏の特別講演「The Aging Mind: Why Learning Makes You Older」を行います

Tittle

The Aging Mind: Why Learning Makes You Older

Abstract

The aging mind is usually described as a story of biological degradation. Telomeres unravel, antagonistic pleiotropies cause neural aging, and cognitive representations crystalize and become inflexible. More generally, numerous observations suggest that as measures of fluid intelligence decline across the lifespan, measures of crystalized intelligence (e.g., vocabulary) increase. Could increasing crystallized intelligence cause a reduction in fluid abilities? Using several data sets of empirical observations on the aging mental lexicon we've collected over the past decade, I will demonstrate how thinking about these problems from a slightly different perspective provides a simple and elegant solution to aging phenotypes as a consequence of lifelong learning. I will provide a model using network analysis to demonstrate this effect.

視聴には事前登録が必要です。

下記リンク、またはQRコードよりご登録ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_enu8juBcT8S-7TZavIrk0w#/registration

講演者

Thomas Hills

Professor·University of Warwick

Thomas Hills is a behavioural scientist at the University of Warwick and Director of the Behavioural and Data Science MSc. His research focuses on cognitive search and the exploration/exploitation trade-off in memory and language across the lifespan.

プレプリントを公開しました

The Association Between Different Digital Use and Young Adults' Well-being

Yijun Chen, Xiaochu Zhang, Rei Akaishi

Digital technology, particularly smartphones, has become an integral part of modern life, raising concerns about its impact on well-being, especially among young people. Previous studies have yielded inconsistent results, possibly due to a lack of differentiation between different types of digital use and an overemphasis on the connection between smartphone use and well-being while neglecting confounding variables such as face-to-face communication time. In this pre-registered study, we employed the experience sampling method (ESM) to track the daily activities of 418 individuals over 21 days and analyzed the data using multilevel models and psychometric network models. Our study specifically examined the effects of different communication targets (one-to-one vs. one-to-many) and communication modes (online vs. offline). The findings revealed that digital use has only a small direct effect on well-being, with negative impact of one-to-many online communication (e.g., viewing Twitter or Instagram). Increased digital use was found to reduce offline communication time, indirectly influencing well-being to a large degree. Overall, this study has the potential to reconcile the inconsistent findings regarding the effects of digital technology on well-being with indirect effects through reduction of offline communication time. The negative impact of one-to-many online communication, which constitutes a significant portion of digital use time, warrants further attention.

6/7のBTCC公開シンポジウムで承った質問への回答(後半)

Q16. 集合知で、限界となるアンカーを超えるためのトリガーには、一般解が存在しているのでしょうか?

[豊川UL]

一般解が存在しているかは難しいです。ある立場や技術レベルでここが限界だと定義される前に、その技術自体を進化させること、そのようにして人間は累積的に文化、技術を進化させてきました。また、生き物一般では、環境に適応するというよりは、環境自体を少し改変してしまうことがあり、そうすることで改変前では限界だと思われていた部分が限界ではなくなるということが結構あります。集合知を考える時には、そういうニッチを構築するというようなダイナミクスで捉えるのがよいのではないかと思います。

Q17. 脳と脳の共鳴のダイナミズムと集合知(集合愚)のダイナミズムで共通する部分(要素)と異なる部分(要素)を区別して指摘できるでしょうか?関心や興味の類似性と行動の類似性の因果関係はどうですか.また、模倣と協力はどのような関係にありますか?

[豊川UL]

たくみに社会的学習(模倣)するために人間が用いる認知能力、たとえば心の理論などのメタ認知や言語は、協力行動や協調行動へもさまざまな形で関わっています。ただし、そうした能力は協力を促進するだけでなく、相手を出し抜くような非協力的行動にも利用できることを忘れてはいけません。脳の共鳴と集合知、ということで私が個人的に興味があるのは、誰かを模倣したときに、それが行為だけ相手の動きを再現したのであり価値の学習は相手とは独立に行われるのか、それとも脳内で生じる価値のアップデートにも社会的情報は影響するのか(共鳴とは別かもしれないですが)を、神経科学的に弁別できないだろうか、という問題です。

Q18. 口コミ評価を見て選んでいるときは、主体的に良い選択をできている(気がする)から個人レベルでは瞬間的にwell-beingな状態になっているけど、長期的にはwell-beingから遠ざかることがある、という理解であっていますか?

[豊川UL]

そうかもしれないですね。加えて、「良くない」という判断(低いクチコミ評価)はノイズが乗りやすく、それが意思決定のパフォーマンスを下げることもありえます。

Q19. 社会に階層性がある(個人→国家→国際社会)のような場合や、時定数が異なる場合の相互作用はどうなるでしょうか?

[豊川UL]

古典的には、より速く進む階層のダイナミクスが定常状態に到達したとみなして(つまり固定して)、より遅い階層のダイナミクスを分析するやり方があります。ですが速いプロセスが均衡状態にいつも到達する保証はないですし、速い過程と遅い過程を両方考えたい問題もたくさんあると思います。まだまだ分からないことが多い問題だと思います。

Q20. 個人と集団で意思決定に関わる要素はどの様に変わるのでしょうか?

[豊川UL]

集団の場合には、個人ごとに異なる知識、異なるゴール、異なる動機づけを持っていることがありえます。

Q21. 2極化を抑制するように外から情報を与える(レコメンドする)ことは可能でしょうか?

[豊川UL]

可能かもしれないですが、そのためには二極化する現象が情報を与えただけで十分にアップデートする類の現象である必要があります。たとえば各個人が何を「良い」あるいは「善い」社会状態と捉えるかが二極化しているとした場合、情報を与えても質的には二極化が解消しないことも十分にありえます。

Q22. 模倣を繰り返すと、単一化していってしまい、多様性とは逆の方向に向かいそうな気がするのですが、多様性を認め合うというのは、難しいのでしょうか?

[豊川UL]

おっしゃる通りかもしれません。ですので模倣しつつ、個人で学習(試行錯誤による情報獲得)することも同時に行うと単一化しにくいかもしれない、というのが現段階での大雑把な理解です。

Q23. テクノロジー(Web会議、VRなど)によってコミュニケーションの方法が変われば、模倣のしやすさやそれによる集合知の質はどのように変化していくでしょうか?

[豊川UL]

技術の文化進化は、情報の忠実な伝達とイノベーションとが噛み合って進みます。したがって、情報伝達あるいはイノベーション、あるいはそれら両方へインパクトのある技術が誕生すれば、それは技術の文化進化へ必ずフィードバックするはずです。より短い時間スケールでの集合知(話し合いでよい意思決定を下せるかなど)とコミュニケーション技術との関係は、問題によって正負が変化するので一般化は難しいです。例えば、流通する社会的情報が豊富になるほど集合知効果が上昇するかというと、実は逆に集合知効果が薄れてしまった、という実験結果を得たことがあります。

(拙著で恐縮ですが:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095789)

Q24. 集合知(愚)の形成において行動の模倣がカギになるというお話でしたが、個々の個体は「どの個体を模倣するか」という自由度が残ると思います.模倣する対象を選ぶ軸(価値観)のようなものをモデル化することは可能なのでしょうか?

[豊川UL]

はい。誰を模倣するか、というのは社会的学習においてとても重要な判断です。人間に限らず様々な動物が、たとえば集団の多数派へ同調したり、より社会的ステータスの高い個体を模倣する傾向があります。さまざまな「誰を模倣すべきか」に関する戦略が考えられます。どういった状況で、どのような戦略が自然選択によって進化しやすかを調べた理論研究はたくさん行われております。

Q25. 遠隔コミュニケーションと対面コミュニケーションで得られる幸福感の程度が異なると感じます。遠隔コミュニケーションが増えることで、人間のwell-beingの総量が減ると考えますか。あるいは世代を経て適応していくことで、遠隔コミュニケーションでも得られる幸福感が増えていくと考えますか?

[小池UL]

少なくとも現時点でのレベルでの遠隔コミュニケーションが、対面コミュニケーションを完全に代替できているとは、僕は思っていません。なので対面コミュニケーションを遠隔に置き換えれば、対面で得られた幸福感は失われると思います。ただ対面で起こっていた問題点も消えうること、また遠隔コミュニケーション技術がなければできなかったコミュニケーションもありうるので、幸福の総量として考えると増えるか減るか微妙なのではないでしょうか。みなさん自分の好きな仕方でコミュニケーションすればいいと思うのですが、「僕は対面がいいがあなたは遠隔がいい」というような不一致も起こりうるので、難しいですよね・・・。

Q26. 人工知能に対して、思考能力的には、人間一人ひとりが蟻程度でしかないと仮定したと仮定して、その場合、人間側がどのような群知能を獲得すれば、人工知能と共存できるのか気になっています。

[豊川UL]

「思考能力」は蟻―ヒト―人工知能のように一次元上に並べられるものではないので、ヒト個人の知能がアリ個体の知能のようだったらと仮定すると、人間行動に関する全ての仮定を大きく変えることになってしまいます。人工知能とヒトの知能で大きく違うのは、人間の経験できる体験は人間にしか経験できないということかなと思います。人工知能は現状では、人間が体験に基づいて発信した情報から二次的に学習しています。その点に、演算能力の向上だけでは到達し得ない知性の性質があると考えています。

Q27. 法人という仮想の人格の中で観察される階層性やそれを統合するモデルと、ヒトなど生物自体のシステムを成立させるために生物が使用しているモデルの類似性に興味があります。組織が自然発生しているのであれば、似てくるのではとも思いますが、先生方のお考えをお聞かせいただけると嬉しいです。

[赤石UL]

ご質問にあるような問いはご存じとは思いますが古くはハーバート・サイモンの「システムの科学」などの本で扱われてきました。経営学などの文脈ではジェームズ・マーチなどの探索と深化の研究が有名です。個人・個体で行われる探索と深化が集団や組織の探索と深化と同じかどうかについてはまだ十分な研究が行われていないと思います。我々BTCCの豊川先生もそのようなお仕事をされています。

Q28. 脳活動の相関について質問です。結局のところ、鶏が先か卵が先かの話になると思いますが、inter-brain synchがおこったから特定の行動が惹起されたのか、特定の行動(あるいは現象)によってinter-brain synchがおこったのか、どちらでしょうか?

[小池UL]

脳活動の同期は、あくまで第三者視点で二人の脳活動を同時に観察した場合に存在しているもので、コミュニケーションに関わる個人が、相手の脳活動と自分の脳活動が同期している量を、直接知ることはできません。ですので、脳活動が同期していることそのものが、行動の同期を引き起こす可能性は低いと考えています。ただし、行動でないものが揃っていることが、脳活動の同期を引き起こしている可能性はあるため、行動の同期の単なる反映とも言えません。脳活動の同期が何を反映しているのかを検討する一番ストレートな方法は、磁気刺激などを用いて脳の共鳴を阻害して、行動の変容が起こるかを検討する介入研究です。これについては、5期の後半でチャレンジできればと思っています。

Q29. 研究成果をもとにすると、メタバースはwell-beingをもたらすと予測されますか?

[赤石UL]

SNSや他のインターネットなどの技術と同じく、well-beingを向上させる効果もあれば下げる効果もあると思います。ただテクノロジーの個人や社会への効果をよく理解せずに使えば、負の効果の方が大きくなる気が致します。

[小池UL]

現実世界の特徴は、身体を通して他者に働きかける際に得られる「手ごたえ」が強いことにあると思っています。某HMD装置をかぶってゲームをしてみたことがあるのですが、やはり手ごたえが薄いな、という感想でした。メタバースが、現実にある3次元をバーチャル空間に落とし込んだだけのものにとどまるなら、現実と同様の「いい感じ」をメタバース空間で得るには相当な技術革新が必要だろうなと思っています。

[豊川UL]

well-being をいつも必ずもたらすかといえば、そうではないと思います。しかしながら、メタバースというレイアーが人間の社会的ネットワークに加わることで、文化進化や集団意思決定、オピニオンダイナミクスの挙動は、メタバース以前の世界に比べて質的に変化するかもしれません。どういう変化が起こりそうかを予測する、あるいは実際に生じている変化の原因を理解することが、今後の人間行動科学の一つの大きな課題だろうと考えています。

6/7のBTCC公開シンポジウムで承った質問への回答(前半)

去る6/7にBTCC公開シンポジウム(オンライン形式)を開催致しましたところ、280名超の方にご参加いただきました。

お忙しい中たくさんの方にご参加いただき、心から感謝申し上げます。

シンポジウム開催中、参加者の皆様よりたくさんのご質問をいただき、一部はトーク後の質疑やディスカッションにおいて回答させていただきました。

時間の都合で回答できなかったものも多数ございましたので、HP上にて回答させていただきます。

シンポジウム内で回答した質問についても改めて内容を掲載しておりますので、ご確認ください。

Q1. 時間が経つにつれて、より寛容的な戦略を取るようになるとは、要は悪いことは時間が経つと忘れる、という意味ですか?

[赤石UL]

2つ意味がありまして、まず悪いことであれ良いことであれ相手がとった戦略というものを忘れてしまいます、それと同時にその人間本来が持っている協力しようという傾向が現れてきているのではないかと考えております。

Q2. スマートフォンが直接的に幸福感低下につながらないとして、幸福感を低下させる社会的・文化的要因は何か調べた研究はあるのでしょうか?

[赤石UL]

今まで行われてきたような研究というのは、スマートフォンが直接的にウェルビーイングなどに影響を与える効果を調べているものなんですけれど、ほとんどの研究で確かに多少小さなネガティブな効果はあるんですけど、直接的な影響の効果というのは小さいということが研究としては出てきています。ただし、この社会レベルとか文化的なレベルで起こっている現象については、かなり継続的なデータの取得であったり、非常にマクロスケールでのデーターの解析が必要になるため、そのような研究はまだほとんど実は行われていないのが現状だと思います。

Q3. 次第にしっぺ返しの回数が減るとおっしゃっていましたが、協力行動が全体に増えてくると、協力に対して協力で返すような回数が増えるのではないでしょうか。それはしっぺ返しと呼ばないですか?

[赤石UL]

正確に申しますと、協力行動が増える確率というのは、特に相手が前回非協力な行動を取った時に、それを忘れて次の時も協力をするというような効果で成り立っていると考えております。

Q4. 信頼をトークン化して、社会スケーリングを図式化出来そうでしょうか?

[赤石UL]

今、そのようなWeb3の技術を利用したスマートコントラクトだったり、トークン化といったものだったり、数値化といったものがあると思いますが、そのようなデジタルテクノロジーを利用した手法というのは非常に有効ではあると考えています。ただし、常に人間の特性だったり、社会や文化の特性と合わせて考える必要があるんではないかと考えています。

Q5. テクノロジーは、もともとあった傾向を増幅させるだけだという考え方はどうですか?

[赤石UL]

恐らくテクノロジーが普及する際に、元々あった傾向を増幅させるとか、それを基にしている方が普及が早まるといった行動があると思います。ただし、それが長期間使われるようになった時に増幅だけなのか、例えば良い効果だけがもたらすのか、もっと悪い効果が長期的には出てきてしまうのかというのは、まだ結論が出ていないのではないかと考えています。

Q6. グループサイズと協力的な行動はこれまでの先祖からの知見の蓄積に裏打ちされたDNAにある可能性はありますか?

[赤石UL]

おっしゃる通り遺伝的な要素があると思います。またそのような傾向が発現するための文化的な条件も重要だと思います。

Q7. 共鳴の大きさは双方の価値観や興味関心によってかわってくるのでしょうか?

[小池UL]

変わると思っています。個体間の共鳴を直接検討したわけではありませんが、映画を視聴した際の脳活動を調べた研究では、仲の良い二人の脳活動はよく類似していることがわかっています。その論文では、この脳活動の類似性は「友達は物事への向き合い方や考え方が似ているから」と考えられています。この結果は、興味や関心を共有しているのであれば、コミュニケーション中の脳活動共鳴が大きくなる可能性を示唆しているように思われます。また二人で同じ行動をしていても、意味もわからず行動をしているのと、意図をよく理解して行動をしている場合では脳活動の違いがあり、それが脳活動の共鳴の差として現れそうです。

Q8. ASDとneurotypicalな人の間ではコミュニケーションに伴う脳の共鳴が弱まるという結果のご紹介がありましたが、ASD者同士では共鳴の具合はどうなるのでしょうか?

[小池UL]

少し古い2012年の研究なのですが、脳の構造(この場合の「構造」とは、情報が流れる経路という意味で、特定の領域の大きさなどではありません)が類似していると、脳活動の共鳴が大きくなることがシミュレーションで報告されています。また映画を視聴した際の脳活動を調べた研究では、仲の良い二人の脳活動はよく類似しており、これは「友達は物事への向き合い方や考え方が似ているから」と考えられています。これらのことを考えあわせると、自閉症者のように社会や他者への向き合い方が定型発達者と違うと人同士の共鳴は高い可能性がありえます。実際、自閉症者間でのコミュニケーションは円滑であるという報告もあります。この点について検討することは、脳活動の共鳴は結局、何を反映しているのかを知るという意味でも大きな意味があることだと考えています。

Q9. 一足飛びですが、共鳴が、個人の社会性形成の促進につながるエビデンスはあるのでしょうか?共鳴→愛着形成→well-beingなど(共同注意の研究から連想されました)

[小池UL]

たとえば「コミュニケーションの初期において共鳴しているほど、そのあとでいいチームになる」というような事象があるかどうかということだと思いますが、それを直接示した研究ないと思います。個人が、パートナーの脳活動の共鳴(相関)の強さを直接的に知る術は無いですから、直接的に共鳴が原因となって社会性が形成されるというよりは、共鳴するような良い二者間の状態が後の社会性形成につながる、という形であればありうるのかなと思っています。

Q10. 行動の共鳴と脳の共鳴のどちらが原因でどちらか結果かという問題をどのように解きます(解きました、解く予定です)か?

[小池UL]

観察研究としては、行動を揃えているが意図が違うような実験はしており、意図が異なる場合には脳活動の共鳴(同期)が異なることはわかっています。よって、脳活動の同期は単なる行動の同期を反映しているわけではない可能性が高いとは思っています。ただし、意図が違う場合に行動が微妙に違っており、それが同期の違いを生み出している可能性は残っています。また、脳活動の同期は、あくまで第三者視点で二人の脳活動を同時に観察した場合に存在しているものです。コミュニケーションに関わる個人が、相手の脳活動と自分の脳活動が同期しているか否かを、直接知るすべはありません。これらのことを考えると、脳活動の同期が行動や感情の同期を反映していることは事実だとしても、脳活動の同期が感情の同期を直接的に生み出している可能性は、低いのではないかと私は考えています。この因果関係について検討する一番ストレートな方法は、磁気刺激などを用いて脳の共鳴を阻害して、行動の変容が起こるかを検討する介入研究です。これについては、5期の後半でチャレンジできればと思っています。

Q11. コミュニケーションも色んな切り口で種類があると思います。勝者と敗者を生み出す議論と、対話とでは生み出される結果が大きく異なる気がしました。そういった観点での共鳴の仕方(well-being)に関する過去研究は存在しますか?

[小池UL]

Competitive(対戦ゲームのような競合)とCooperative(協力してゲームを解く場合)という異なる目的で実験に参加した場合の共鳴を比較し、目的によって共鳴の強さなどが異なることを示した研究はあります。この結果は、同じコミュニケーションでもそれに向かい合う心持ち(目的)の違いが共鳴の違いを生み出すことを意味しそうに見えます。ただ、実は競合と協力では行動のパタンが微妙に異なっており、それが共鳴の強さに反映されている可能性はあると思います。またそのような共鳴の差異が、最終的にWell-beingの差異に結びついているかは、わかりません。

Q12. 共鳴のキューとして、触覚はあり得るでしょうか?触覚デバイスの構築に興味があります。

[小池UL]

コミュニケーション関連で一番ホットな分野が、触覚コミュニケーションだと、個人的には思っています。Affective touchなどで検索していただければ出てきますが、たとえば体が痛い時に背中を摩ったり手を握ってもらうと痛みが減少するような体験をされることはあると思います。このような研究が、実はfNIRSや脳波を用いた二者同時記録では検討されています。例えば恋人が手を握りあい、片方に痛みが与えられるような研究です。ただ残念ながら、私の用いるMRIは、基本的に一人用の装置であるため、これを検討することは難しいところです。抱き合って入るようなMRI装置の研究をいくつか見かけましたが、狭いMRI装置の中で抱き合える相手はかなり限定されるのが難点です。この問題をクリアできるような装置が開発されると、より日常場面に近いコミュニケーションが情動や感情をどのように惹起しているのかを解明する、新しい研究領域が開拓されそうです。

Q13. 脳・神経系の共鳴現象は、生物は進化的にどれくらいの段階で獲得した機能でしょうか?鳥の脳は共鳴したとのことですが、行動を真似るアリの脳・神経状態は共鳴していると言えるのでしょうか?

[小池UL]

相互予測仮説の考えは、「自分の行動に対して相手の反応を予測するという行動があれば、共鳴は起こりうる」という考えです。よってアリが行動するときに、他個体の反応を予想しているのあれば、たとえアリであっても共鳴はなんらかの形で起こっているのではないかと予想しています。

Q14. 共鳴を計測する時、通信としての時間遅れが問題になりそうですが、どれくらいが許容限度とお考えでしょうか?また、実際のコミュニケーションでも、間がとても重要と思いますが、現在のリモート会議などでも遅れが問題になっていると思います。共鳴現象に対して、通信などの時間遅れをどのようにお考えでしょうか?

[小池UL]

まず装置間での時間遅れですが、僕たちはfMRIを用いているので、実はこの点に関してはてかなり楽観的に考えがちです。fMRIの時間解像度が、1秒程度しかないうえ血流(fMRIは血流を測っています)の時間周波数は数秒単位のため、数10msの遅延があったとしても解析上はあまり大きな影響がないからです。ただし脳波で共鳴を定義する場合は、脳波は時間解像度の高い情報を録れることがアドバンテージですから、装置間の時間遅れをよく考慮しなければならないと思います。またコミュニケーションの時間遅れについてですが、経験上、人間は多少の遅延や口の動きと音声のズレについては、補償されてしまい気にせず会話コミュニケーションできてしまいます。ただしZoomの遅延などでも会話の衝突が起こり得るのも事実です。見かけ上は会話できて情報が伝達されているように見えても、実際には負荷が高くなっている・・・そのような現象を、共鳴の多寡で測定することができれば良いと思っています。

Q15.同じ音楽を聴くなどでも、共鳴度合いが向上する可能性はありますでしょうか?

[小池UL]

個人的には、あると思います。同じ音楽を聴いているということは、同じ入力を受け取っているということなので、理論的には共鳴しやすくはなると考えられます。ただ、たとえば同じ音楽を聴きながら作業をする場合には、二人が音楽のタイミングを利用して行動をとることにより、行動の相関が上昇し、結果として共鳴度合いが上がる・・・という、単に行動の相関を反映している可能性もありえます。ただし個人的な感想にすぎないのですが、静かな部屋で映画を見るよりも、僕は映画館で見る方が楽しい気がしています。これはみんなが共鳴していて、共鳴していることを感じられるから・・・などということがありうるのではないかと妄想しています。

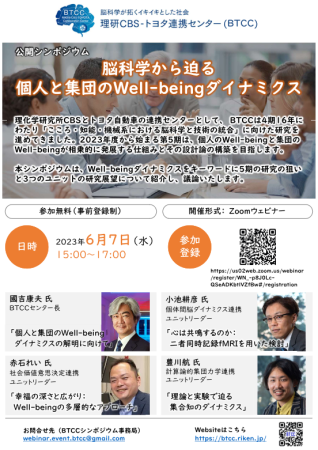

6/7にBTCC公開シンポジウム『脳科学から迫る個人と集団のWell-beingダイナミクス』を開催致します

BTCC公開シンポジウム2023

『脳科学から迫る個人と集団のWell-beingダイナミクス』

理化学研究所CBSとトヨタ自動車の連携センターとして、 BTCCは4期16年にわたり「こころ・知能・機械系における脳科学と技術の統合」に向けた研究を進めてきました。

2023年度から始まる第5期は、個人のWell-beingと集団のWell-beingが相乗的に発展する仕組みとその設計論の構築を目指します。

本シンポジウムは、Well-beingダイナミクスをキーワードに、5期の研究の狙いと3つのユニットの研究展望について紹介し、議論いたします。

研究者に限らず、Well-beingに興味のある一般の方も是非ご参加ください。

※Zoom Webinarにて日本語で行います。

【プログラム】

参加申し込み

参加には事前登録が必要です。

以下の登録フォームよりお申し込みください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-p8J0Lc-QSeADKbtlVZfBw

理研CBS-トヨタ連携センターに新しいユニットが立ち上がりました

2023年度より連携センターの活動は第5期を迎え、新しく2ユニットが立ち上がりました!

各ユニットの紹介を追加しましたので、是非ご覧ください。